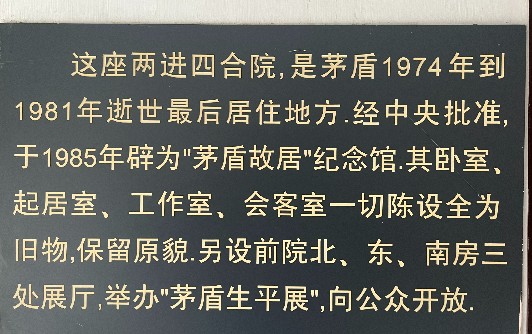

北京茅盾故居,位于北京市東城區后圓恩寺胡同13號,是現代文學家茅盾(原名沈德鴻,字雁冰)于1974年至1981年間的居住地。這里不僅是茅盾先生晚年生活的重要場所,也是研究茅盾文學思想和革命精神的重要基地。自1985年3月27日正式對外開放以來,茅盾故居吸引了無數文學愛好者和游客前來參觀,成為北京市一處獨特的文化景觀。

文物介紹

傳承意義

茅盾故居作為一處具有歷史和文化價值的文化遺產,具有重要的紀念意義和教育意義。它不僅是茅盾先生文學思想和革命精神的見證者,也是中國現代文化發展的重要歷史見證。通過參觀茅盾故居,人們可以更加深入地了解茅盾先生的生平和創作歷程,感受他的文學魅力和革命精神。同時,故居的開放也為文學愛好者提供了一個交流和學習的平臺,促進了中國現代文學事業的發展。

建筑格局

茅盾故居占地面積約878平方米,是一座典型的兩進四合院。整座故居坐北朝南,布局嚴謹,院落寬敞,環境幽雅。前院由北房、東西廂房和南房組成,北房三間為茅盾先生的工作室兼臥室,東西廂房分別為書房和會客室,南房為服務用房。后院則設有五間北房、一間西廂房和兩間南房,作為家屬和服務人員的住房。整個故居的建筑風格簡潔大方,古樸典雅,充滿了濃厚的文化氣息。

故居的門窗均采用傳統的木質結構,雕刻精美,寓意深遠。院落中的磚雕、石雕和木雕等細部裝飾也獨具匠心,體現了中國傳統建筑的精湛工藝。此外,故居內還設有荷花池、假山等園林景觀,使得整個故居更加幽靜、雅致。

名人故居保護

為了保護和傳承茅盾故居這一文化遺產,北京市政府采取了一系列措施。首先,加強了對故居的保護和修繕工作,確保了故居的完好保存和合理利用。其次,加強了故居的安全管理工作,確保了游客的人身安全和文物安全。此外,還加強了故居的宣傳和推廣工作,提高了故居的知名度和影響力。這些措施的實施為茅盾故居的保護和傳承奠定了堅實的基礎。

總之,北京茅盾故居作為一處具有歷史和文化價值的文化遺產,不僅具有重要的紀念意義和教育意義,也為人們提供了一個了解和感受中國現代文化的重要場所。我們應該珍惜這一寶貴的文化遺產,加強保護和傳承工作,讓茅盾故居成為傳承和弘揚中國現代文化的重要基地。